Nutzung und technisches Verhalten der Oberleitungsanlage

Technische Universität Dresden: Institut für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik, Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan

Untersuchungen zum Schwingungsverhalten sollen die Verkehrssicherheit der Oberleitungsanlage gewährleisten. Neben der Forschung im realen Betrieb ermöglicht die Entwicklung eines Simulationsmodells des eHighways Prognosen zu essentiellen Kenngrößen für einen Streckenausbau.

Analyse des statischen und dynamischen Verhaltens der Oberleitungsanlage

Im Rahmen der Begleitforschung FESH wird von der Technischen Universität Dresden u. a. das dynamische Verhalten der Oberleitungsanlage untersucht.

Windabtriebsmessung

Die vor allem durch die geographische Lage der Strecke häufig auftretenden starken Winde und Böen haben eine Auslenkung des Fahrdrahtes zur Folge. Weiterhin kann es durch zeitlich nicht konstante Windeinwirkung zu einer Schwingungsanregung im Kettenwerk kommen. Das Kettenwerk darf jedoch im Betrieb einen definierten Bewegungsbereich nicht verlassen, um einen zuverlässigen Fahrbetrieb der OH-Lkw mit möglichst unterbrechungsfreier Zuführung der elektrischen Energie zu gewährleisten und darüber hinaus normativ festgelegte elektrische Mindestabstände zwischen den Leitern sowie zwischen Leitern und benachbarten Elementen einzuhalten.

Ziel dieser Untersuchungen ist es, die Lage und das Schwingungsverhalten des Kettenwerkes unter verschiedenen Randbedingungen im realen Betrieb zu erfassen und zu analysieren und so eine Einhaltung der definierten Grenzwerte nachzuweisen. Dafür kommt ein von der TU Dresden entwickeltes und erprobtes Messsystem zur optischen Erfassung der Bewegung der Fahrdrähte und Tragseile im Betrieb mit gleichzeitiger lokaler Windmessung zum Einsatz.

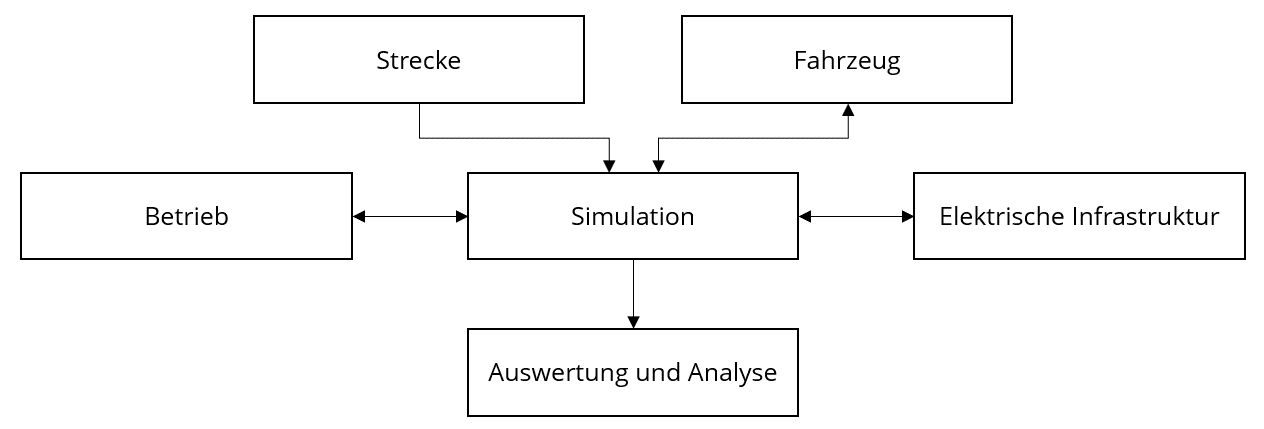

Betriebs- und Lastflusssimulation des Systems eHighway

Von der Professur für Elektrische Bahnen wurde ein Simulationsmodell für den eHighway als elektrisches Verkehrssystem am Beispiel der FESH-Strecke entwickelt und gegen reale Messdaten validiert. Um den Betrieb einer eHighway-Anlage detailliert und praxisnah abbilden zu können, werden im Modell die in Abbildung 2 dargestellten Subsysteme Fahrzeug, Strecke, elektrische Infrastruktur und (Fahr-)Betrieb sowie deren dynamische Wechselwirkungen nachgebildet. Das Simulationsprinzip basiert auf einer Fahrbetriebs- und Antriebssimulation mit kombinierter elektrischer Netzberechnung. Die Validierung des Modells erfolgt gegen im Feldversuch von den Fahrzeugen aufgezeichnete reale Messdaten und zeigte bereits sehr

gute Übereinstimmungen zwischen Simulationsergebnissen und Realmessungen auf.

Das Simulationsmodell lässt sich auf beliebige Strecken erweitern und kann als technische Entscheidungsgrundlage für einen Streckenausbau bzw. „Roll-Out“ des eHighway genutzt werden. Mit Hilfe des Modells werden für beliebige Betriebsszenarien Prognosen zu elektrischen und betrieblichen Kenngrößen (Energie- und Leistungsbedarf, Strombelastung, Spannungsfälle etc.) ermöglicht. Weiterhin können Untersuchungen zur Systemauslegung und technischen Machbarkeit sowie Betrachtungen zu Reichweiten der fahrzeugseitigen Energiespeicher durchgeführt werden.

Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan im Interview

Professor Stephan hat den Lehrstuhl für elektrische Bahnen an der Technischen Universität Dresden inne und geht im Rahmen der Begleitforschung von FESH Fragestellungen im Bereich Anlagentechnik nach. Im Interview gibt er einen Überblick über sein Forschungsfeld sowie die Vorzüge und Herausforderungen der Oberleitungs-Technologie.

„Wir wollen, dass der Verkehr grüner und besser wird und da ist der elektrische Verkehr mit den verschiedenen Lösungen, die sich heute anbieten, natürlich im Zentrum der Betrachtung.“, erklärt Professor Stephan.